2025年7月13日至7月19日,广东工业设计城发展有限公司联合工会委员会、关心下一代工作委员会及廖镇能大师工作室,共同举办了“2025年广东工业设计城暑期青少年公益书法培训班”。活动旨在关爱园区职工子女的成长,让孩子们在墨香中感受传统文化的魅力,为暑期生活增添一抹独特的文化色彩。

01 墨香伴暑假,百场文化培训进村居

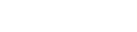

炎炎夏日,广东工业设计城的教室里却弥漫着淡淡的墨香。一群孩子正襟危坐,神情专注,手中的毛笔在宣纸上缓缓移动……

在这个电子设备普及的时代,青少年的书法能力普遍下滑。书法教育不仅能提升孩子们的母语书写能力,更能培养他们的审美素养。为此,教育部规定小学3至6年级每周要安排1课时的书法课,体现了国家对传统文化教育的重视。

本次公益书法活动,既丰富了园区职工子女的暑期生活,解决“托得住、管得好”的问题,又通过书法教育提升了青少年的文化修养。

课堂上,廖镇能老师耐心细致地讲解书法基础知识——从如何正确握笔,到蘸墨、运笔的技巧,每一个细节都示范得一丝不苟。为了让孩子们更好地掌握书写要领,老师们不仅亲自演示,更走到每位学生身边,俯身指导,手把手纠正他们的姿势与运笔方法。

在老师的悉心指导下,小朋友们逐渐领悟书法的奥妙,一横一竖间,传统文化的种子悄然播撒。

为激励孩子们认真学习,让他们在书法学习的道路上持之以恒。课程结束时,北滘镇关心下一代工作委员会吴海斌委员、设计城公司工会委员会代表、还有廖老师为5名优秀学员颁发奖状及小礼品并合影留念,为这场书法义教活动画上圆满句号。

02 十五载坚守与设计城情缘

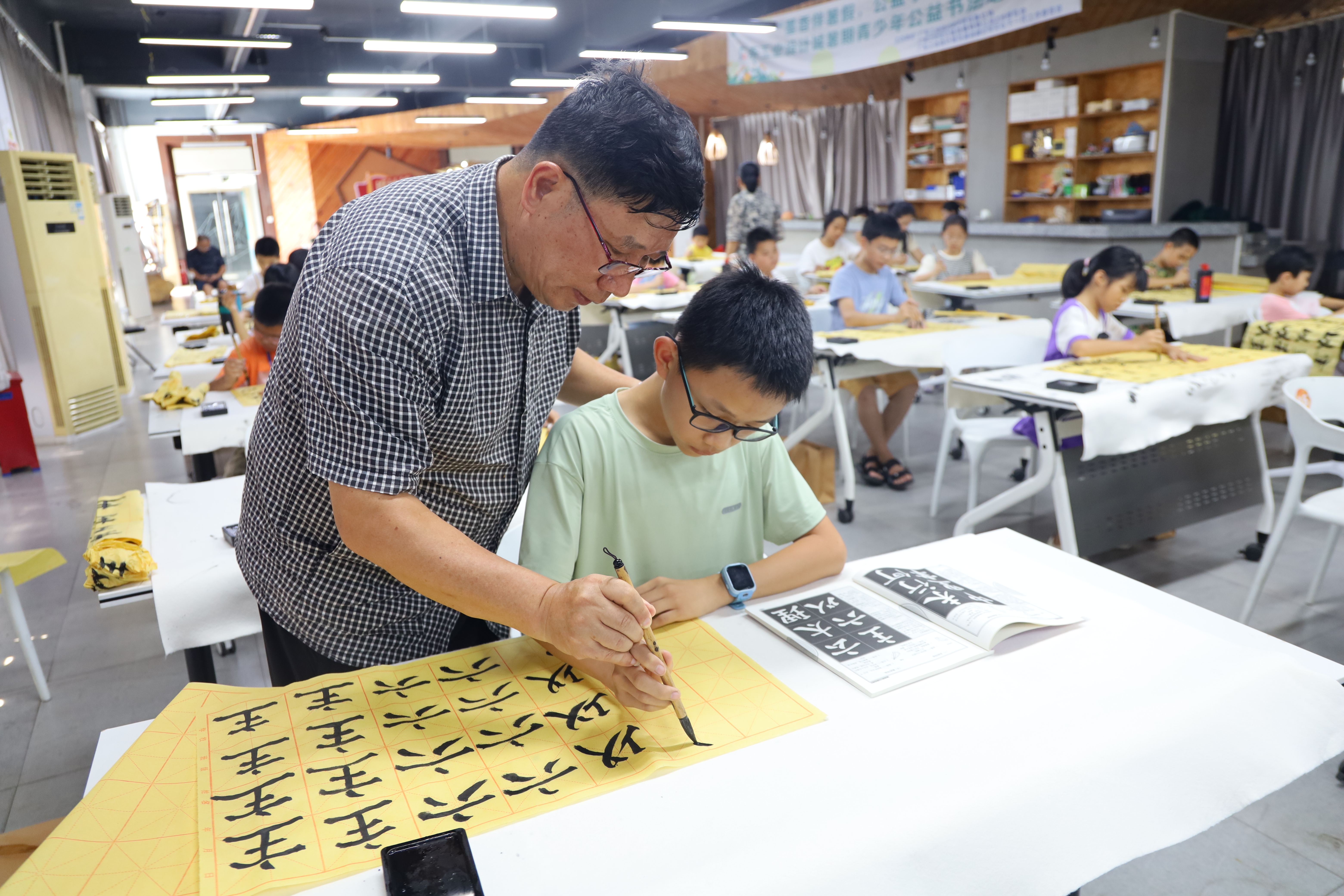

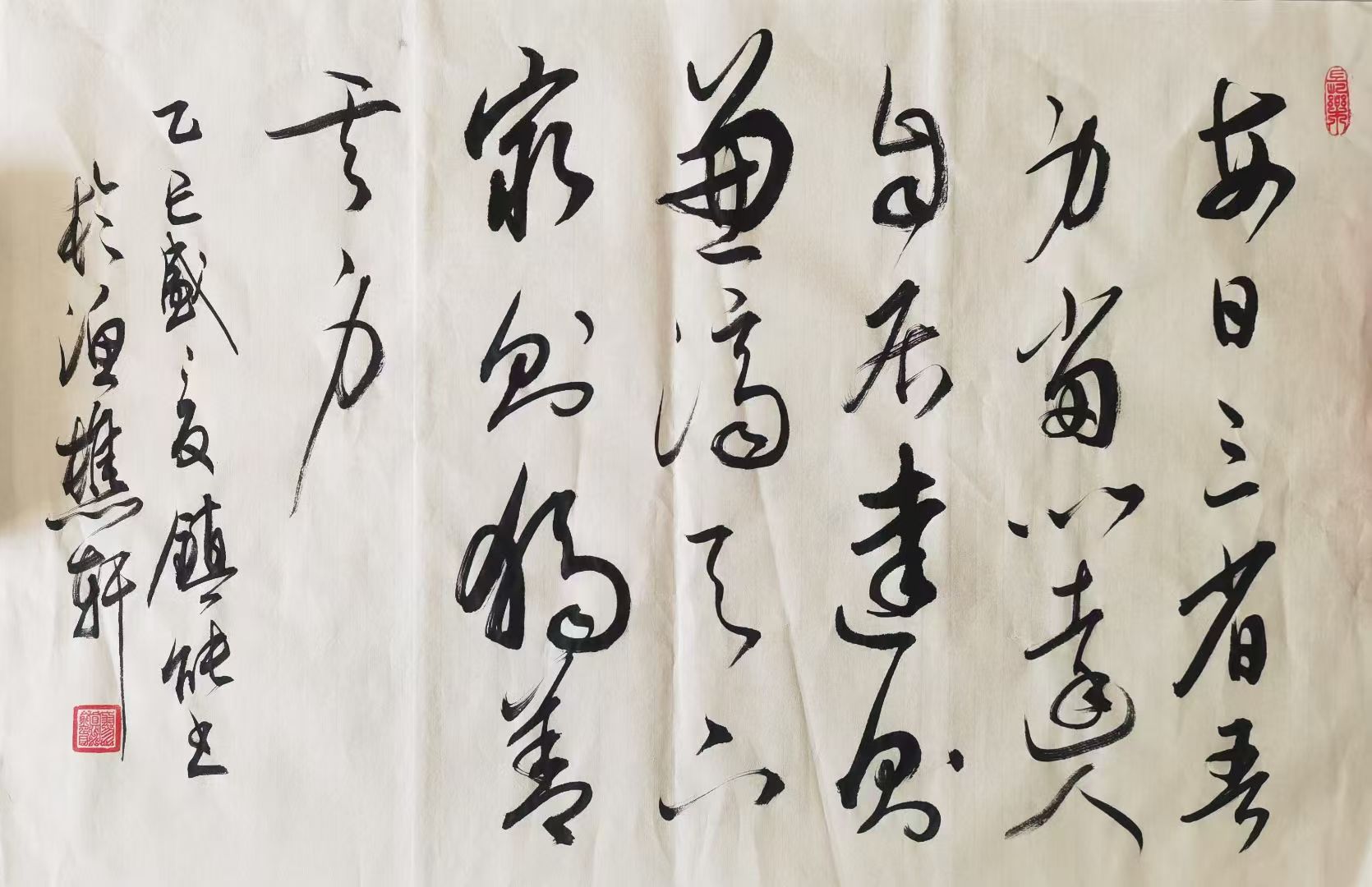

“书法不仅仅是艺术修养,更能帮助人们在浮躁的社会中保持定力。”廖老师常常这样告诉他的学生。他擅长行书和草书,并在长期的创作实践中将绘画艺术融入其中,最终形成了独具特色的书画一体风格。

这种艺术造诣源于他自幼跟随爷爷学习书法,以及临摹董其昌等名家字帖的扎实功底。正是这份执着与热爱,让他最终将书法从单纯的兴趣爱好转变为终身追求的专业道路。

十五年来,每到暑假,廖老师都会投身公益书法教学。从最初在陈村仙涌——朱熹后人聚居地开始,到后来参与“百场文化培训进村居”活动,他的足迹遍布城乡各地。如今廖老师是佛山市书法家协会、顺德区书法家协会等多个艺术组织的会员,同时担任凤岭书画研究院讲师。

作为第一批入驻广东工业设计城的企业家,廖老师与这片创新热土结下了不解之缘。他曾接待过来自意大利的学生团、西班牙企业代表团、日本设计师和韩国书法家等国际友人。在这些文化交流中,书法成为连接彼此的纽带,甚至促成了国际合作,吸引企业落户设计城。

谈及书法带来的感动,廖老师总会想起在帕米尔高原的难忘经历。在海拔7649米的公格尔峰边检站,他看到边防民警设立的“警茶”站为过往游客提供热茶。“在那个高寒缺氧的环境里,一杯热茶就能温暖人心。”深受感动的廖老师特意创作了《鱼水之情》画作,并题写《琴心剑胆》书法作品相赠。收到画作的盖孜边境检查站的民警们特意回信致谢,成就了一段“以墨传情”的佳话。

03 书法与设计的对话

廖老师经常用书法创作来比喻设计创新:“学习书法要先临摹字帖,但最终要形成自己的风格。设计也是如此,需要先打好基础,再追求创新突破。”

在他看来,优秀的设计必须具备两个关键要素:“创意设计是第一生产力,而文化的滋养则是设计的灵魂。就像参天大树需要深厚的根基,出色的设计必须扎根于文化土壤。”

面对当前的经济环境,廖老师给出了中肯的建议:“越是困难时期,越要沉下心来。古人说’非宁静无以致远’,现在正是静心钻研、打磨作品的好时机。”他深信,只有将中国文化精髓与创新思维相结合,才能设计出真正具有竞争力的产品。

今年暑期,广东工业设计城精心打造了“小小设计师启蒙教育学堂”和公益书法班等特色课程,让传统文化与现代创意在这里交相辉映。通过充分发挥场地资源优势,设计城为园区职工子女搭建了一个融合传统文化教育与创新思维培养的成长平台。

未来,设计城将持续深化“设计+教育”的融合发展,为青少年成长提供丰富的实践机会和创新养分,助力培育符合新时代要求的高素质人才。